【编者按】亲爱的咸职学子们,这次疫情猝不及防,打破了我们原有的正常秩序。关键时期封闭在校,大家似乎也多了一些失控感、焦虑感。其实,在这段有些难熬的日子里,我们并不孤单,因为,有自己的坚持、有学校的守护,更有家人的牵挂…对此,365英国上市365英国上市将特别推送《战疫小课堂》专题课程。在这里,我们陪伴大家一起等待春暖花开。

今天推出战疫小课堂的第一课——《嗨!咸职学子,你比想象中的自己更强大》,一起感受“我们”的力量,寻找焦虑情绪的缓解之道。

有人发问,西安本轮疫情“拐点”何时会出现?张伯礼院士表示,“目前还没有到达疫情拐点,还需要严防死守。一般来说,疫情需要一个周期或一个半周期才能判断何时能出现拐点。”

按照张院士的分析,恐怕我们还要耐心等待一段时间。这段时间,该如何耐心地度过?

对00后的孩子们来说,这似乎并不是一件容易的事。

“我想家了,我想回家!”

“这次疫情,我心里其实挺焦虑的”

“我有些担忧,到底什么时候可以解封?”

……

疫情封校,打破了往常的节奏,也打乱了平静的心情。我们曾一度担心,同学们心里憋着的这些情绪能不能找到一个出口?

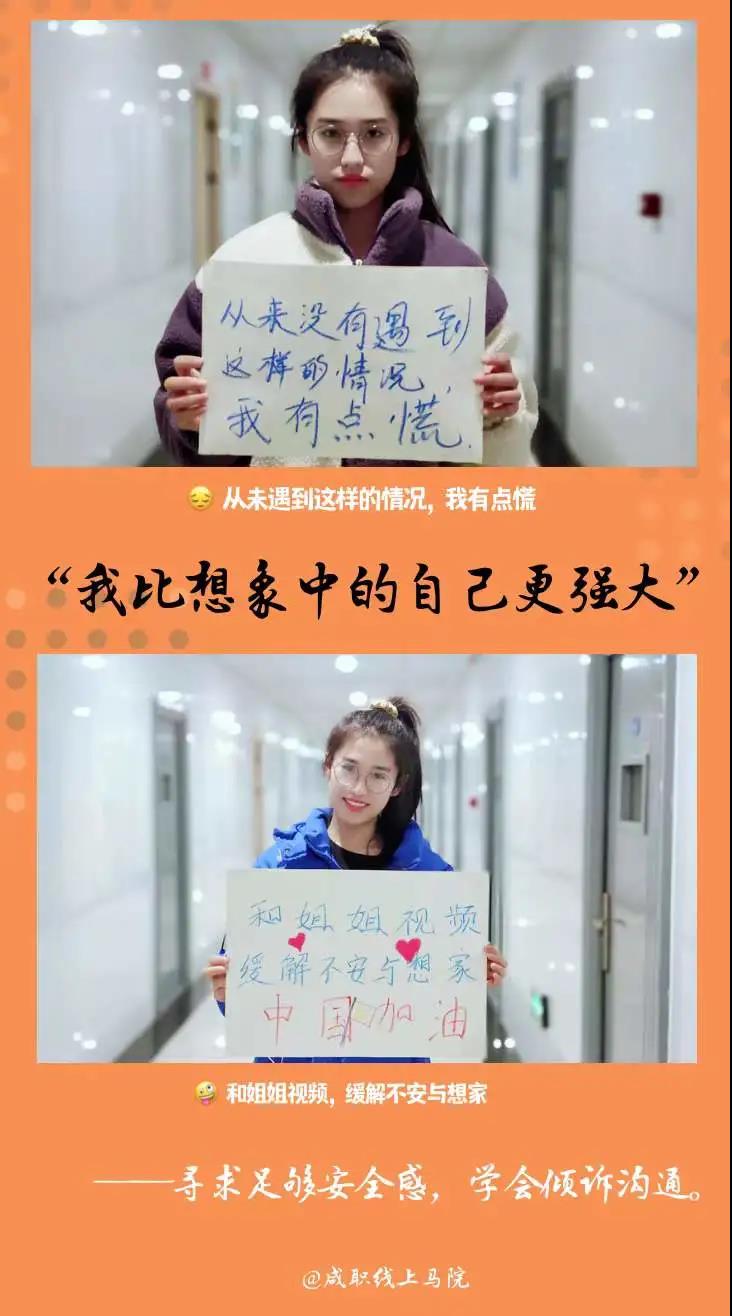

“我以为我不能,但发现,我比想象中的自己更强大…”

于是,我们观察他们,看到了他们身上那些针对负面情绪的缓解之道。

《情绪管理》这本书提到,沟通是10%的信息和90%的情感。

你需要确保你给别人传递的信息,正是他们收到的信息,而你收到的信息,也正是对方传过来的信息。

不管是什么样的问题,一旦讨论该问题的人们确定他们的感受已经被听到了,通常就没有什么需要解决的问题了。

疫情之下,曾经正常运行的事儿都在偏离轨道,你费力想将它们拉回正规,但真的太难了。

这种失控超出了自己的掌控范围,由此产生强烈的不适应感,进而感到焦虑不安,紧张担忧。

此刻,“想要回家”“与家人在一起”就成为我们寻求安全感的下意识表现。

其实,人类始终是一种群体性动物,尽管我们置身于学校中,但总能够找到除父母之外其他让你有安全感的老师朋友家人。

可以把他们的名字记下来,在负面情绪失控前,不妨与他们进行联系沟通,真诚表达,倾听他们的建议想法。

我们总是希望,生活能处于稳定或平衡的状态,但是环境总在变化,人也在变。

不断依赖于外部刺激的我们,面对外部环境的失调与失衡,很容易造成各种压力,陷入迷茫担忧。

越来越多地受到外部因素影响,把外部因素作为心理参照标准,而忽略内心真实想法,这个过程被称为心理外化。

心理外化的人,哪怕外界因素只带来一点不适感,焦虑就会出现,进而会迫不及待地想要进行缓解,以规避风险,保证安全。

疫情导致不确定的事儿扎堆出现,我们会不自觉地往坏处想,认为自己无法应对想象出来的这些最糟糕的情况。

每个人的“如果……怎么办”在内容和角度上有所差异,所以焦虑程度也各有不同。但本质上都是在担心自己与变化的外部环境不匹配,而被淘汰出局。

被焦虑折磨太久,会感到异常疲惫,因为这是一件极耗费心神的事情。这种内耗,包括肢体和情绪两方面的感觉。比如,胃部恶心、肌肉紧张、无法放松、失眠,情绪低落,脾气暴躁,难以控制。

对此,我们不妨拿出纸和笔,写下最近让自己焦虑的所有事情,通过转移注意力让大脑减负。

不再频繁地刷新闻,刷短视频,不再纠结着每天增长的确诊病例,而是,聚焦我们正在做的事情,回归到读书运动,复习备考中去。

心理学家阿德勒有一个非常核心的理论“课题分离”。

在他看来,一切人际关系的矛盾,都源于对别人的课题妄加干涉,或者自己的课题被别人妄加干涉。只要能够进行课题分离,人际关系就会发生巨大改变。

但是,一件事来了,怎么分辨这是谁的课题呢?阿德勒认为,考虑一下“某种选择带来的结果最终由谁来承担”,谁来承担这个结果,就是谁的课题,谁就有对这件事的选择权和决定权。

与自己相处,课题分离也为我们提供了一个很好的思考角度,很多棘手的问题,用课题分离来判断,可能会让我们豁然开朗。

疫情打乱了学期末的节奏,本该线下的上课转为线上,本该迎来寒假离校回家也转为暂时的封校,在这样的不确定性中,我们往往疲于对抗紧张担忧,而忘记真正需要应对的“课题”。

面对疫情,“我”的角色是什么?

是被学校保护着的00后老员工,是心怀“为人民服务”的志愿者,更是参与此次防疫抗疫的担当青年。

“我”的课题又是什么?

是做好自我防护并提醒身边人戴好口罩,是穿上绿马甲穿梭于防疫志愿服务一线,也是变身“笨重的大白”坚守学校核酸检测现场…

当我们紧盯真正的“课题”,直面问题回应挑战,才能从不确定性中,抓住那份确定性,耐心地等到春天的到来。

未来不可控,焦虑也没什么用。不去试图改变这个世界,而是用自己可以掌控的方式去跟它打交道——

倾诉内心想法、转移注意力,直面问题挑战。

这样做的好处是,就算不能每次都达到最佳结果,但会在一次次地经历过后,让我们变得比想象中的自己更强大…

耐心等待,春暖花开。

图文:张悦

员工素材提供:千瑶、李敏、汪敏、蔺建英

策划审核:李信、蔺建英、姚薇